『ドライアイ、かすみ目は、体の中から潤し改善』

気候は、乾燥しない暑い時期ですが、ドライアイ、かすみ目の訴えは多いです。

そもそも、残暑の今は、暑さで大量の汗が出ます。汗を出すためには、心臓をいつもより動かすため気(エネルギー)も血も消耗します。6月後半から、大量に発汗する気温が続いているので、上手に休養し、かつ栄養が補給できていないと、気血水が大量に消耗しているので、潤いが不足状態になっています。

そこへ、エアコンの乾燥した部屋に入れば、目を潤す力が減少しているため、ドライアイやかすみ目になりやすくなります。

昨今は、長時間パソコンでの仕事、ずっとスマホで動画視聴などをするため、目が拍車をかけて乾燥します。

対処としては、外から目薬をさしながら、体の中からも潤いを取り戻したほうが症状の改善を早め、かつ予防にもなります。

では、ドライアイやかすみ目でよく提案する漢方薬と養生をご紹介します。

<漢方薬>

◆目を使いすぎてのかすみ目、目の乾燥

杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)

石決明製剤(せきけつめいせいざい)

【併用】

・目の充血を伴っている場合

洗肝明目湯(せんかんめいもくとう)

・加齢から腎の弱りを伴う場合

滋腎明目湯(じじんめいもくとう)

<養生>

🔶こまめに目の休憩

1時間に1回、5分ほど目の休憩をしましょう。この時、スマホ📱を見るのはNGですよ(^^b

肩こりがある場合は、肩のこりをほぐすストレッチをしましょう。肩周りの血流が良くなると首から上への血流も良くなります。

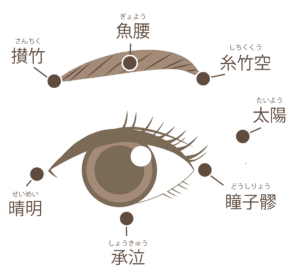

🔶目の血行を促すツボをマッサージ

下図に示すツボを指の腹でやさしく押してあげましょう(10回程度)

🔶目の乾燥を防ぐ

エアコンの風が直接目に当たらないようにする。乾燥がひどい時は、目薬をこまめに使う

🔶十分な睡眠をとる

就寝1時間前から、スマホ、パソコン、テレビの視聴を控える

🔶目に良い栄養をしっかり補給

にんじん、山芋、ほうれんそう、大豆製品、肉・魚

ブルーベリー、クコの実(ゴジベリー)

などを積極的にとりましょう

目の乾燥は、目の病気を誘引します。目の病気で見えづらくなれば、たちまち生活に支障がでて、生活が不便になります。毎日のケアで目をスッキリさせて、快適に過ごしたいですね✨

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂