『漢方の知恵で年末年始を元気に!!』

明日はクリスマスイブ🎄、年の瀬が近づいてきました。

年末年始はいつもと違う生活になり、

「お正月明けはいつも不調を起こす」という

お客さんの声をよく耳にします。

そこで今回は、漢方視点で年末年始を元気過ごすための話を思いつくままに話していこうと思います。

🔶朝、鏡で舌の状態をチェックしましょう

見るポイントは、舌苔(したごけ)の厚さ!!

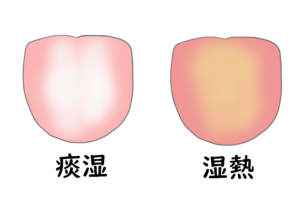

年末年始は、豪華な食事や外食が多くなりがちです。漢方では、肥甘厚味(脂物、甘い物、味の濃い物)を食べすぎると、痰湿という病的な水が溜まりやすくなります。痰湿は、舌苔の厚さとなって現れます。因みに舌苔の色も大切です。白く厚い舌苔は体に冷えを、黄色く厚い舌苔は体に熱を持っていることを表しています。

舌苔を見て、厚くてベトベトしていたら、まずは食べる物に注意しましょう。

上述の肥甘厚味を避けて、以下の食材を摂ることをおすすめします

<湿をさばく食材>

ごぼう、大根、人参、チンゲン菜、小松菜、

冬瓜、里芋、こんにゃく、そば

きのこ類(しいたけ、えのき、なめこ、しめじ等)

海藻類(ひじき、のり、わかめ、昆布等)

🔶関節痛(膝、腰など)があるかたは、餅(もち)の食べ過ぎに注意しましょう

関節痛は、湿(しつ:体に病的な水)や寒さ(冷え)が影響して悪化すると漢方では考えます。冷えからの関節痛は一般的に知られていますが、湿も関節痛に大きく関与します。

また、餅はそこまで甘くなく、さっぱりしているので上述の肥甘厚味にあてはまらないと考えがちですが、昔から餅は湿を溜めやすい食べ物なんです。よって、関節痛を持っている方は、餅を食べる量を程々にすると関節痛の悪化を防げます。

余談ですが、以前、

「年末年始、餅は、1~2個くらいしか食べてないよ」とおっしゃる膝痛のお客さんがいました。

よく聞くと、アラレをたくさん食べておられました。

「アラレは、もち米で出来ています(^^;」とお伝えし、

お客さんと一緒に笑ったのを思い出します。

🔶晴れた日は、外にでて日光浴をしましょう

冬、やる気が出ない、気分が落ち込むという話をよく聞きます。この時期は、日照時間が短いことでセロトニンなどの神経伝達物質が不足して、ウインターブルー(冬季うつ)が生じやすくなります。

日光浴を漢方の視点で見てみると、「陽」は作り出す力ですので、「陽」を浴びることは、不足しがちな神経伝達物質を作り出す力を補充します。補足ですが、体の背中は「陽」側、お腹側は「陰」側ですので、背中に太陽の光を浴びると良いです。

🔶3首を温めて、カゼ予防!!

首、手首、足首を冷やさないことで、風邪(ふうじゃ)の侵襲を防ぐと言われています。3首をしっかり温めて、カゼを予防しましょう

思いつくままに挙げてみました。年末年始を元気に過ごす一助になれば幸いです。

今年も1年大変お世話になりました。

来年も変わらぬご愛顧賜りますよう

よろしくお願い致しますm(__)m

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂