『体質別養生法 第3回 ~陽虚~』

今回は、体質別養生紹介の3回目です。

取り挙げる体質は、『陽虚(ようきょ)』です。

陽虚は、前々回お話した気虚をベースに、もっと体が弱った状態を指します。

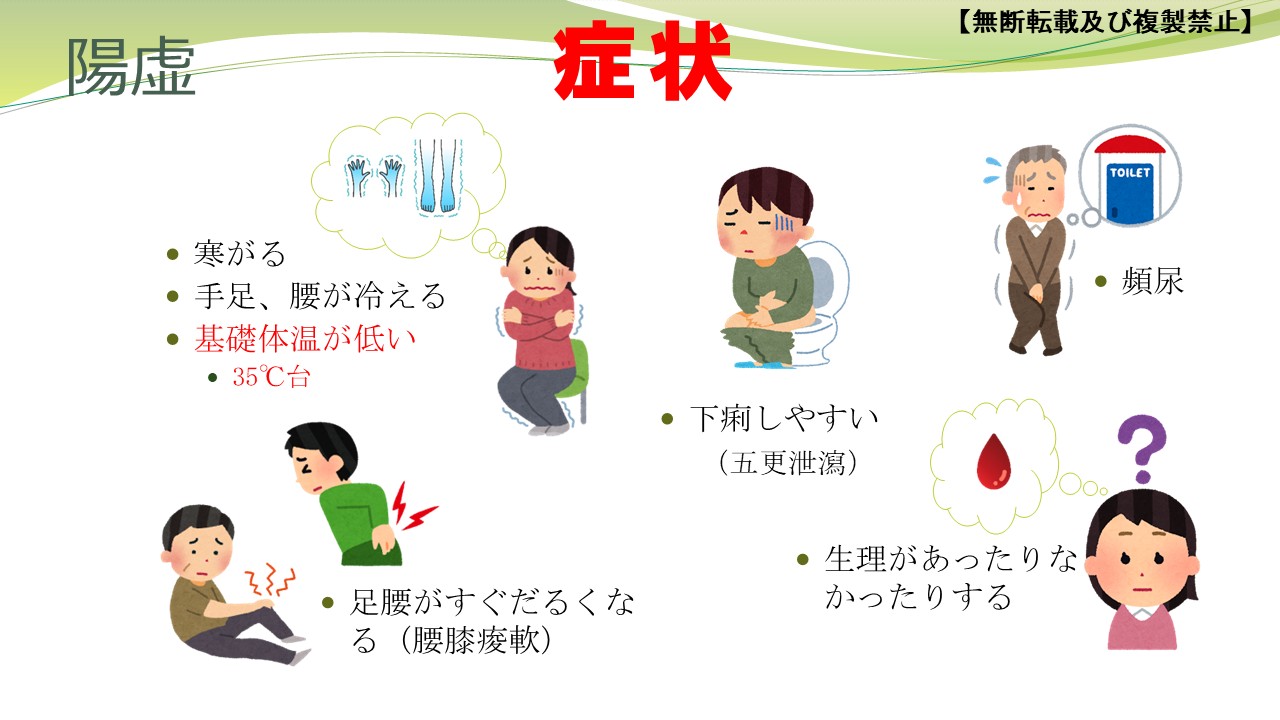

体の中の作り出す力、変える力が無くなってきているので、次のような症状が起こりやすくなります。

🔹体全体が冷える。手足、腰が冷える(熱を作り出す力の低下)

🔹基礎体温が低い。平常時の体温が35℃台(熱を作り出す力の低下)

🔹下痢しやすい(消化吸収という変える力の弱り)

🔹頻尿(主に冷えからくる、膀胱筋肉の柔軟性の低下から起こる)

🔹足腰がすぐにだるくなる(老廃物の代謝が弱くなることで起こる)

🔹生理があったり、なかったりする(ホルモン産生に乱れが生じる)

などの症状を訴えるのが特徴です。

<養生>

養生は、気虚体質と一緒です。回復には気虚より時間を要します。(経験則ですが、回復期間は、半年から年の単位)

🔶十分な睡眠(休養)をとる

過度な仕事、勉強、運動は控えましょう

🔶胃腸に優しい食事を摂る

温かくて消化の良い物

食べる物はバランスよく

食べる量は腹八分目

冷たい物、脂っこい物は控える

冷たい飲み物と一緒に食事をしない

🔶オススメ食材

イモ類(山芋、さつまいも、じゃがいも、里芋)

かぼちゃ、きのこ類(えのき、しいたけ、しめじ)

卵、大豆、お米、

肉類(牛肉、羊肉、鶏肉)※

※消化力が落ちている時は、肉類は無理にとる必要はないです。摂る時は、細かく柔らかく調理して消化に負担をかけないようにしましょう。

次に陽虚体質に使う漢方薬の一例をご紹介します。

<漢方薬>

陽虚は、エネルギー不足で、作り出す力弱っており、胃腸から栄養を吸収する力も弱っています。よって、胃腸をケアしながら、動物生薬を主に使って回復を目指します。陽虚までくると、養生と漢方薬の併用をお勧めします。

◆胃腸機能が低下し、痩せ始めている

参馬補腎丸(じんばほじんがん)

帰脾湯(きひとう)

健脾散エキス顆粒(けんぴさんえきすかりゅう)

山楂子製剤(さんざしせいざい)

◆気血水を作り出す力が弱っている

参茸補血丸(さんじょうほけつがん)

双料参茸丸(そうりょうさんじょうがん)

参茸大補丸錠(さんじょうだいほがんじょう)

霊鹿参(れいろくさん)

婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)

亀板製剤(きばんせいざい)

※血をめぐらせる、推動力も弱っているので活血剤を併用することがある

冠元顆粒(かんげんかりゅう)

陽虚の立て直しは、年単位。とても時間がかかります。養生を継続し、ゆっくり、しっかり、回復をはかることが大切です。

上述の漢方薬は一例です。他にも色々ありますので、ご相談ください(^^b

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂