『5月病は、肝の弱りが原因かも』

4月から新しい仕事、生活環境になった方は、そろそろ慣れきた頃でしょうか?

世間一般に言う5月病の症状は、ゴールデンウィーク(以下:GW)明けくらいから出てきます。

症状の例

🔹やる気がでない

🔹眠れない

🔹朝が起きれなくなった

🔹疲れやすくなった

🔹情緒が不安定(気分が落ち込む、またはイライラ)

🔹仕事、学校に行きたくない

そこで、5月病にならないために、漢方視点での原因と解決策をご紹介します。

<原因>

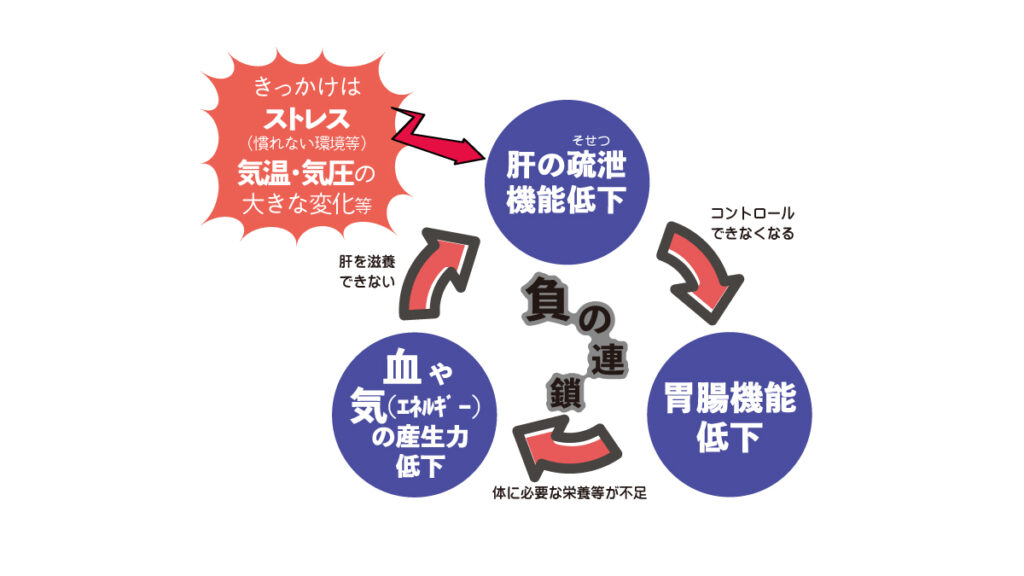

環境の変化に対して心と体が対応できない状態が長期に続くと、肝という臓が影響を受けます。肝は、”伸び伸び”を好むという特徴がありますが、環境の変化で精神的ストレス、物理的ストレスで肝が抑えられると弱ります。肝は、疏泄(そせつ:自律神経のようなもの)を担うので、肝が弱ると乱れます。

肝が弱ったときの典型的な負のスパイラル例を以下に示します。

①肝が弱り、疏泄(そせつ:自律神経のようなもの)乱れる

②脾が弱り(胃腸機能低下)、食欲不振。栄養不足が生じる

③気血(エネルギー、血)が産生力が低下し、肝を含む五臓を滋養できなくなる

<漢方での解決策>

漢方で5月病にどのように対応していくかというと

養生 7割

漢方薬 3割

のバランスで改善を試みます。

とにかく生活の乱れからの影響が大きいので、なにより養生(生活の改善)が最優先です。

<養生>

🔶3度の食事をとる

特に朝食は抜かない。朝食を菓子パン、栄養ドリンク、栄養ゼリーなどに頼らない

🔶食事はバランスよく食べる

🔶ジュース、お菓子などの甘い物を極力控える

🔶冷たい飲食物は極力さける

🔶十分な睡眠

🔶ストレスを解消

趣味、スポーツ、お友だちとおしゃべりなど、自分の時間を作って、ストレスを解消しましょう。

ただし、睡眠を削るのはNGですよ(^^)

次に回復を早めるために漢方薬をご紹介します。

<漢方薬>

◆食欲不振

イスクラ 健胃顆粒(けんいかりゅう)

香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)

救心感應丸 氣(きゅうしんかんのうがんき

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

◆疲れやすい

イスクラ 麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)

能活精(のうかっせい)

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

◆イライラ、腹部膨満感

逍遙顆粒(しょうようかりゅう)

柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)

四逆散(しぎゃくさん)

◆不眠

イスクラ 温胆湯(うんたんとう)

イスクラ 心脾顆粒(しんぴかりゅう)

柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)

黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

「心身一如」と言って、心と身体は表裏一体で影響し合います。5月病のほとんどは、生活の乱れから身体(最初に肝)が弱り。その弱りが心の病(情緒不安定、やる気がでない)を誘引します。よって、漢方では、養生と漢方薬で体を回復させることで、心の病の回復に良い影響を及ぼします。

本ページが、5月病の回復に役立てていただけたら幸いです。

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂