『体質別養生法 第7回 ~痰湿~』

7回にかけて紹介してきた体質別養生。今回が最終回です。

取り挙げる体質は、『痰湿(たんしつ)』です。

気血水の水が滞ると痰湿(たんしつ)という状態になっていきます。

イメージするとしたら、ネバネバの水の流れです。

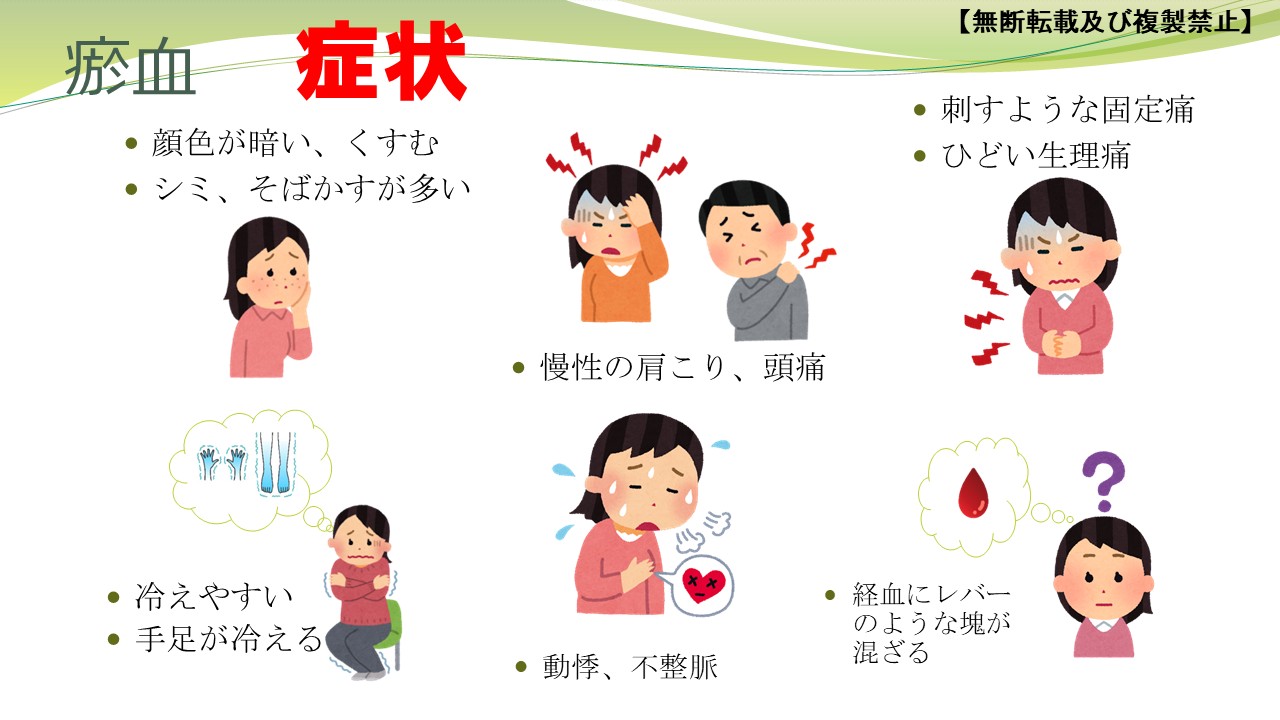

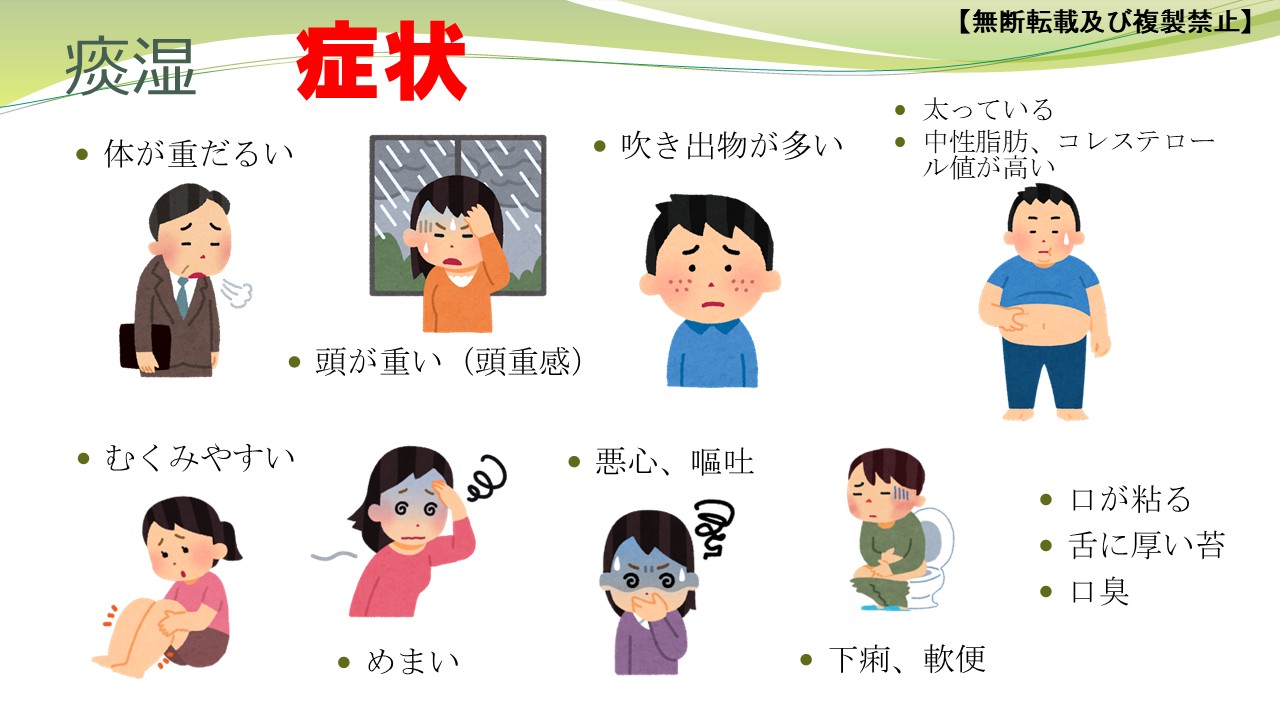

痰湿でよく起こる不調としては

🔹体が重だるい、頭が重い(頭重感)

🔹吹き出物が多い

🔹太りやすい

🔹中性脂肪、コレステロール値が高い

🔹むくみやすい

🔹めまい

🔹悪心、嘔吐

🔹下痢、軟便

🔹排尿痛、残尿感

🔹関節の痛み

🔹口が粘る、舌に厚い苔

🔹口臭

などです。また、怪病多痰(かいびょうたたん)と言う言葉があります。”原因不明の症状は、痰湿(たんしつ)が絡む”ということ表した四字熟語です。

では、痰湿症状を立て直すための養生と漢方薬をご紹介していきます。

瘀血(おけつ)同様、痰湿という体質は、養生を徹底しながら、漢方薬の助けをかりると改善が早まります。養生もほぼ瘀血と一緒です。

<養生>

🔶肥甘厚味、アルコール控える

🔶冷たい飲食物、なま物を控える

特に甘い冷たい飲み物は避ける

🔶冷たい飲み物と一緒に食事をとらない

🔶湿気の多い場所を避ける

🔶夜食、間食を控える

🔶よく噛んで食べる

🔶適度な運動(少し息があがる程度)

🔶オススメ食材

白菜、大根、人参、カブ、緑豆もやし、ごぼう、里芋、タケノコ、こんにゃく

海藻類(わかめ、ひじき、昆布、のり)

きのこ類(しいたけ、えのき、なめこ)

次に痰湿体質で使う漢方薬の一例をご紹介します。

<漢方薬>

◆体が重だるい

勝湿顆粒(しょうしつかりゅう)

藿香正気散(かっこうしょうきさん)

◆めまい、めまいからくる吐き気

五苓散(ごれいさん)

柴苓湯(さいれいとう)

沢瀉湯(たくしゃとう)

◆胃部不快感、悪心、嘔吐

二陳湯(にちんとう)

健胃顆粒(けんいかりゅう)

◆下痢、軟便

健脾散エキス顆粒(けんぴさんえきすかりゅう)

◆排尿痛、残尿感

瀉火利湿顆粒(しゃかりしつかりゅう)

竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)

◆関節痛

清湿化痰湯(せいしつけたんとう)

疎経活血湯(そけいかっけつとう)

五積散(ごしゃくさん)

瘀血(おけつ)と同様に痰湿も、放って置くと重大な病気へとつながります。養生と漢方薬で早めに痰湿を改善し、未病先防で健康を維持しましょう!!

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂