『イスクラ 逍遙顆粒(しょうようかりゅう)』【第2類医薬品】

・月経不順(月経周期の乱れ)

・月経困難(下腹痛、腰痛、お腹の脹り、吐き気、頭痛、疲労、脱力感、食欲不振、イライラなど)

・更年期障害

・血の道症

・不眠症

・神経症

・冷え症

・虚弱体質

など、主に婦人の症状に対して、提案している漢方薬が逍遙顆粒(しょうようかりゅう)です。

※【注意】女性だけに逍遙顆粒を使うということではありません。男性でも、証があえば逍遙顆粒を使います。

では、上記のような症状がおこる仕組みを漢方の視点で考えてみます。

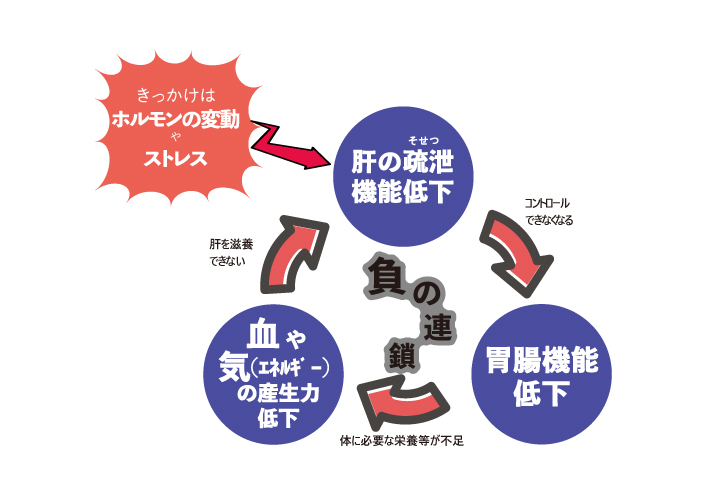

ストレス、環境、年齢によるホルモンの変化などがあると、五臓の『肝』に深く影響し、肝の働きを低下させます。自律神経の制御は、『肝』に属しているため、自律神経の制御が乱れます。ちなみに、自律神経の制御を漢方では疏泄(そせつ)と言います。

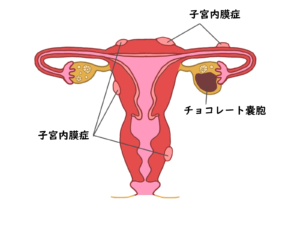

脾(消化器系)は、自律神経で制御されているため、乱れると胃腸機能が低下し、食欲不振や消化不良がおこり、栄養を十分に摂れなくなります。長く続けば、栄養不足により、エネルギーである気や、血の材料不足を起こし、もっと自律神経が乱れやすくなり、加えて、疲れやすくなったり、不眠、神経症を起こすようになります。女性の場合ですと、月経に関連する不調も現れたり、更年期の症状が強くでたりします。

逍遙顆粒(しょうようかりゅう)を構成する8つの生薬は、疏泄(そせつ)をととのえ、胃腸をケアし、気血補う生薬で構成されており、上記の症状を改善させてくれます。

上記症状でお困りでしたら、お気軽にご相談ください😊

相談は予約制です。お電話📞、または右上の「ご相談予約」ページよりご予約ください。

<商品名>

イスクラ 逍遙顆粒(しょうようかりゅう)【第2類医薬品】

<効能効果>

体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症:

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症、神経症

<価格>

90包 9,900円(税込)

※小分け販売も対応しております

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂