<徒然養生>

『血の養生ポイント』

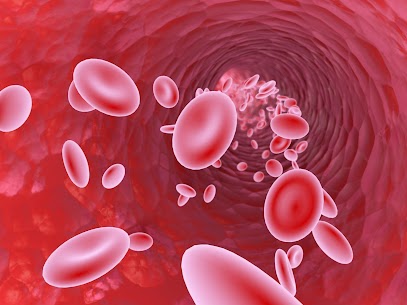

漢方では、気・血・水(津液)を考えますが、その中で今回は、血のお話です😊

血🩸は巡りが大切ですが、十分な量があることも大切なんです❗❗

イメージしてみてください。ちょろちょろと少ない水量の川の流れは悪いですよね。

なので、十分な血量があってこそ、巡りが良くなるのです✨

血の巡りが悪くなった状態を「瘀血(おけつ)」と漢方で言います。

体はわかりやすい瘀血のサインを出してくれています。

🔹目の下にクマができる

🔹顔色が暗い

🔹唇が紫色

🔹針で刺したような痛みがある

🔹痛みが夜に悪化する

🔹肩、首がこる

🔹アザができやすい

など。これらのサインに気づいたら、自分の生活を振り返ってみましょう。

瘀血になる原因は

🔸栄養不足

🔸過食、偏食

🔸ストレス

🔸運動不足

🔸加齢

🔸睡眠不足

などです。相談を受けているとこれらの原因が重なっていることがほとんどです。

対策は、自分の思い当たるところを改善していけば良いのですが、ポイントがあります❗❗

最初は血量を増やすことに重点を置く。そして、血量が増えてきてから巡りをよくする✨

冒頭でも述べている「十分な血量があってこその巡り」です✨

一例ですが、食欲不振などで栄養が摂れていない人は、まず胃腸を整えて、しっかり栄養が摂れて血が作れるようになることを優先します。

瘀血は、悪い生活習慣から作り出されていますので、一日二日で改善するものではありません。どっしり構えて、焦らず取り組みましょう。

生活習慣を正す養生や漢方薬は、瘀血の原因によって変わってきます。

よかったらご相談ください😊

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂