『体質別養生法 第4回 ~陰虚~』

今回は、体質別養生紹介の4回目です。

とり挙げる体質は、『陰虚(いんきょ)』です。

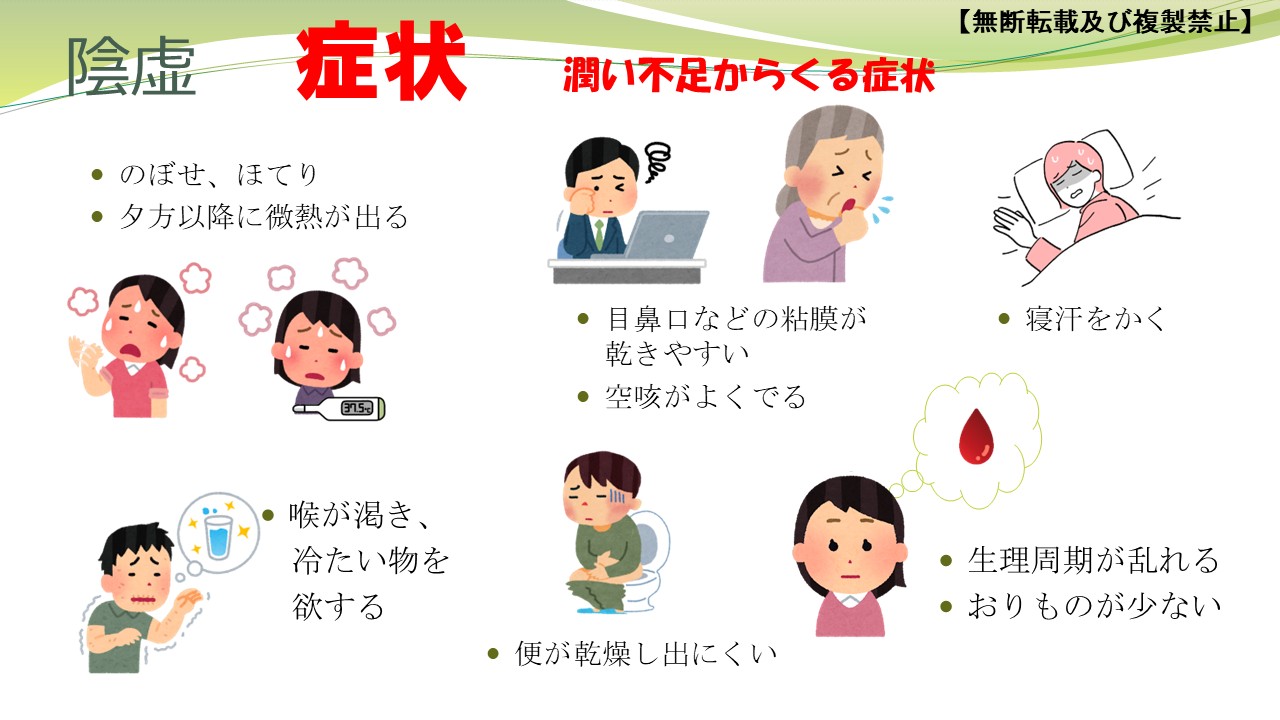

陰虚は、簡単にいうと体の潤い不足です。

栄養を含む、血・水が不足しますので、ドライ(乾燥)症状や熱を伴う症状が起こりやすくなります。

🔹のぼせ、ほてり

🔹夕方以降に微熱が出る

🔹目鼻口などの粘膜が乾きやすい

🔹空咳がよくでる

🔹寝汗をかく

🔹喉が渇き、冷たい物を欲する

🔹便が乾燥し出にくい

🔹生理周期が乱れる

🔹おりものが少ない

<養生>

回復の基本は日頃の養生です。陽虚同様、回復にはかなり時間を要します。(経験則ですが、回復期間は、半年から年の単位)

🔶十分な睡眠をとる(陰虚は、夜型生活の方に多い)

🔶適度な運動(大量発汗する程の運動は避ける)

🔶辛味(香辛料など)を控える

🔶過度な飲酒とタバコを控える

🔶冷たい飲食物を控える

🔶オススメ食材

れんこん、トマト、豚肉、豆乳、黒ごま、白ごま、ゆり根

貝類(あさり、しじみ、はまぐり、アワビ)、

豆腐、白菜、きゅうり、梨、りんご、レモン、スイカ

※陰虚は、消化力能力が低下している方が多いです。消化に優しい調理で摂りましょう。食べる量も腹八分目にしましょう。

次に陰虚体質で使う漢方薬の一例をご紹介します。

<漢方薬>

上述で、陰虚は潤い不足からドライ症状と熱症状がでます。よって、潤したり、熱をとったりする漢方薬を使っていきます。

◆のぼせ、ほてり

瀉火補腎丸(しゃかほじんがん)

知柏地黄丸(ちばくじおうがん)

杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)

亀板製剤(きばんせいざい)

六味丸(ろくみがん)

◆寝汗をかく

衛益顆粒(えいえきかりゅう)

麦味参顆粒(ばくみさんかりゅう)

◆目鼻口など年開くが乾きやすい

杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)

八仙丸(はっせんがん)

滋腎明目湯(じじんめいもくとう)

石決明製剤(せきけつめいせいざい)

◆生理不順

婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)

◆乾燥からくる便秘

麻子仁丸(ましにんがん)

陰虚の回復は、養生と漢方の継続が重要です。あせらず、続けて回復を目指しましょう

上述の漢方薬は一例です。他にも色々ありますので、ご相談ください(^^b

<注意>

本ページで掲載している漢方薬は一例です。

個人の体質、その日の体調、生活習慣、生活環境などにより使う漢方薬は変わります。

漢方の知識を持った専門家(医師、薬剤師、登録販売者)に相談し、適切な漢方薬をご購入ください。

熊本 菊陽町 菜の花漢方堂